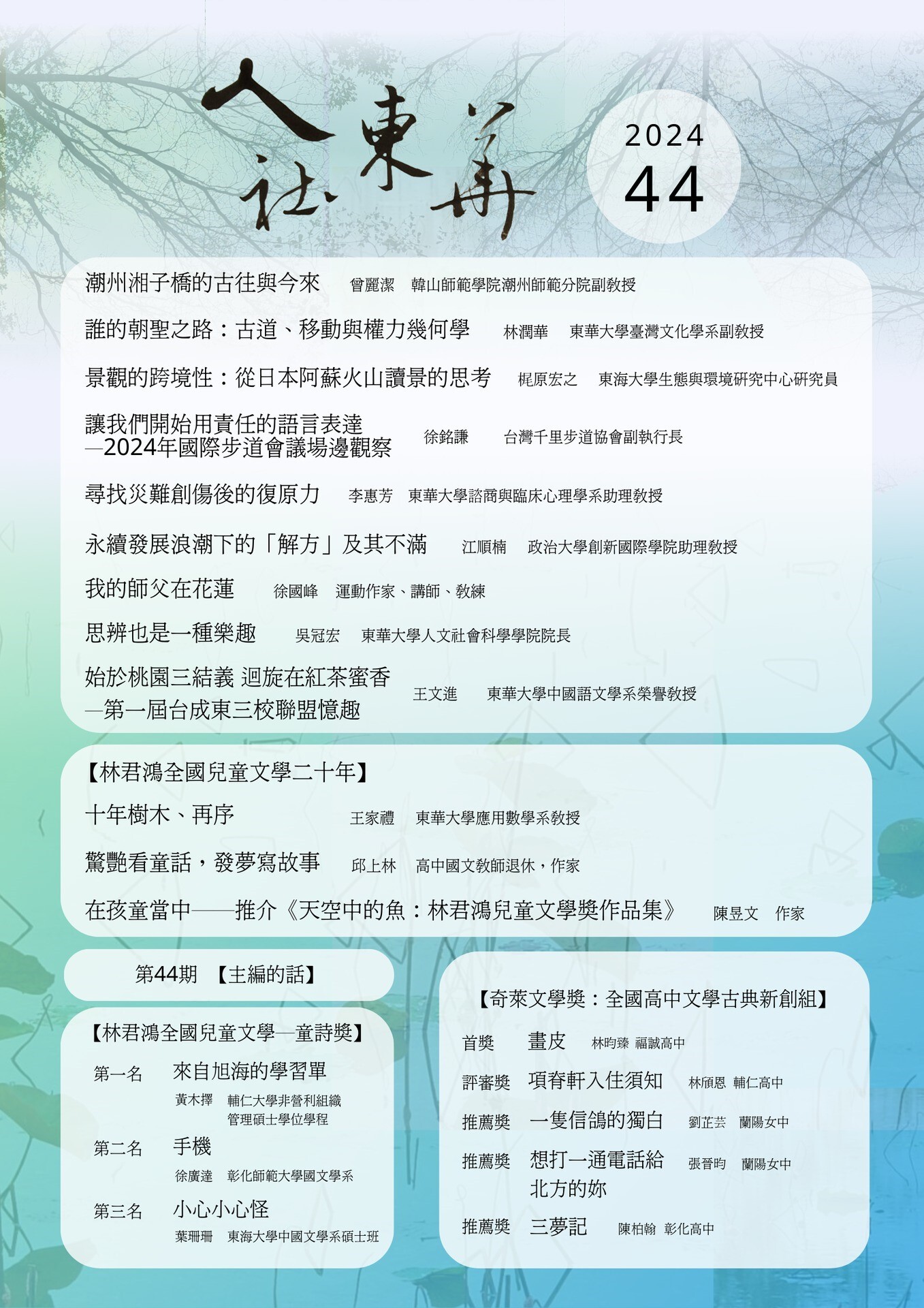

《人社東華》電子季刊第44期2024冬季號上線

新歲交替之際,〈➜人社東華冬季號44期〉出刊了! 看似寂靜悄然的冷冽大地,蘊藏著春月復芬芳的來年生機。人們期待景觀、環境與生活,不只潛藏於記憶深處,能穿越時光的飄搖不定,由剝而復,重新活絡起來。人社東華冬季號有三篇專文探討「文化景觀的創造發生/記憶」主題,與兩篇專文延續秋季號「全球變遷和永續共生」主題探討恢復的契機。

韓山師院潮州分院曾麗潔老師〈潮州湘子橋的古往與今來〉,訴說家鄉潮州著名的宋橋-湘子橋,這座位在潮州城外地跨韓江浮橋得名由來,歷代修築與橋市光景都使得湘子橋是當地重要的水文與文化的記憶。曾任日本阿蘇火山博物館館長梶原宏之〈景觀的跨境性:從日本阿蘇火山讀景的思考〉則揭示在日文裡文化的景觀,是具有文化性的景觀,阿蘇火山群裡的米塚,乃當地自然環境與農民燒山放牧相互作用形成的草原生態系統,是混合自然與文化的景觀。他認為臺灣和日本島嶼,山海距離相近,無法分割清楚何謂自然的環境、文化的環境,這種無法分割性,正是其特色。

臺灣文化學系林潤華老師〈誰的朝聖之路:古道、移動與權力幾何學〉透過巡禮熊野古道,思索其以神聖性「文化路徑」位列世界文化遺產,在不同的朝聖路徑,歷史悠遠、沿路風貌較完整而被認定的一段朝聖路綫。並隨之而來路徑上參拜御朱印押印蒐集、匯集而來的朝聖護照,決定朝聖者的行動。顯現世界文化遺產登列與措施,擁有規範當代朝聖之路決定性的權力。

臺灣千里步道協會副執行長徐銘謙老師〈讓我們開始用責任的語言表達-2024年國際步道會議場邊觀察〉除了向國際社會介紹臺灣「手作步道」和「國家綠道」的推動成果。觀察到國際步道會議的兩大關懷:步道面臨自然氣候變遷與可再生旅遊,致力長距離廊道的生態保育維護,與可再生旅遊自然淨值恢復保存。政大創新國際學院江順楠老師〈永續發展浪潮下的「解方」及其不滿〉則反思國際場域以「鉅變挑戰」所預設的全人類問題性,以及人們尋求「科技創新」的思維,以及隨之而來,以SDGs(永續發展目標)的解方提案熱潮。

0403花蓮地震新聞報導之後,人與土地的恢復是漫長的道路。已經失去媒體關注的八八風災小林村,諮臨系李惠芳老師採訪已退休的屏東女中邱老師,長時間投入以影像記錄已被淹沒的那瑪夏小林村,小林村的重建與部落的復原療癒,一步步從災難中重建的故事。

本期【東華風景】專欄有三篇文章:人社院吳冠宏院長〈思辨也是一種樂趣:林偉信《哲學家說白馬不是馬!-跟大小朋友談思辨》推薦序〉介紹卸下大學教職的林偉信老師,如何透過著書授業與民間講學,在東華學人的東安社區受歡迎的「哲學,輕鬆談」講座,推介林老師新作《哲學家白馬不是馬》,引領人們輕鬆進入哲學領域,領略哲學魅力的好書。

東華鐵人隊是東華校園難忘的風景,徐國峰〈我的師父在花蓮〉記錄當年鐵人隊推手Benjamin Rush老師(運休系外籍老師)。Ben帶領鐵人隊訓練的身影,鯉魚潭跑步、太魯閣、花東騎乘與戶外休閒遊憩,許多老東華人經常談起Ben的課、Ben的活力,是東華的傳奇與精神。徐國峰筆下的Ben,記錄熱愛花蓮、認真的東華人成長。東華中文系,歷來皆有許多中外學者到訪,東華中文系佈局以定期跨校結盟,與臺灣和國際漢學界交往。王文進老師〈始於桃園三結義 迴旋在紅茶蜜香:第一屆台成東三校聯盟憶趣〉以三國結盟巧喻東華中文系與台大中文系、成大中文系在2013年結盟,細數當年奇萊論學學術會議盛況。

紀念林君鴻女士鼓勵兒童文學創作之【林君鴻全國兒童文學獎】今年邁入二十年,一顆美好的種籽已長成綠蔭,本刊轉載三篇結集序文:創辦人王家禮老師〈十年樹木、再序〉敘說兒童文學獎如何在眾人熱心協助下持續舉辦。正如邱上林老師〈驚艷看童話,發夢寫故事〉、陳昱文〈在孩童當中-推介《天空中的魚》〉說寫童話是發夢寫故事。冬季號刊載今年【林君鴻全國兒童文學獎:童詩組】得獎作品:黃木擇〈來自旭海的學習單〉、徐廣達〈手機〉、葉珊珊〈小心小心怪〉。三首童詩,是一顆顆甜滋滋的糖,是一個個深刻的美夢。

冬季號刊載奇萊文學獎獲獎作品,【全國高中古典新創組】為新設獎項,高中組新秀表現不凡,得獎作品分別是首獎:林昀臻〈畫皮〉,評審獎:林頎恩〈項脊軒入住須知〉,推薦獎:劉芷芸〈一隻信鴿的獨白〉、張晉昀〈想打一通電話給北方的妳〉、陳柏翰〈三夢記〉。五篇作品巧妙轉換古典名作《聊齋誌異》畫皮、歸有光〈項脊軒志〉、王維〈相思〉、白行簡〈三夢記〉、李商隱〈夜雨寄北〉,賦予新面貌。

新的一年,《人社東華》將迎來吳冠宏老師率領的新編輯團隊,主編在此感謝一年半以來負責編輯排版吳汶津同學與出刊海報設計李敏惠同學配合的辛勞。感謝所有撰稿人辛勞付出與讀者鼓勵。請持續關注本刊、歡迎點閱轉發、投稿支持。